中国茶人对煮水的讲究,堪称世界饮茶文化的 “水质美学”:

当代研究揭示,水 “嫩” 或 “老” 会引发物理、化学、生物三重反应:

| 问题 |

水温区间 |

水质变化原理 |

对茶汤影响 |

健康风险 |

| 水过嫩 |

<90℃ |

钙、镁离子未沉淀(暂时硬水残留) |

茶汤浑浊,滋味苦涩(钙镁与茶多酚结合) |

无直接危害,但影响品饮体验 |

| 水过老 |

>100℃久沸 |

1. 二氧化碳散失;2. 亚硝酸盐浓度升高 3 倍以上 |

1. 鲜爽度下降(CO₂流失致 pH 值升高);2. 茶香寡淡 |

亚硝酸盐超标(>10mg/L),长期饮用伤肝肾 |

| 反复煮沸 |

多次烧开 |

水分蒸发导致矿物质浓缩,亚硝酸盐累积 |

茶汤 “金属味” 明显,口感劣化 |

增加结石、中毒风险(世界卫生组织警示) |

- 嫩水:壶底出现细密小气泡(虾眼 / 蟹眼),水温约 80-90℃,适合绿茶、白茶。

- 熟水:气泡从壶底连续上升(鱼眼 / 连珠),水面微沸,水温 95-100℃,适用于乌龙、红茶。

- 老水:剧烈沸腾,水汽冲腾,持续煮沸超 5 分钟,坚决不用!

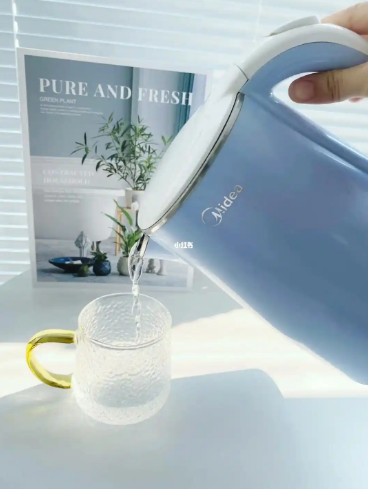

- 急火快沸:用电水壶烧开(3-5 分钟),避免久沸。

- 现烧现用:当天煮水当天喝完,隔夜水亚硝酸盐含量可升至 0.02mg/L(国标限值 0.005mg/L)。

- 分茶选温:

- 绿茶 / 黄茶:80-85℃(一沸),保鲜嫩;

- 红茶 / 普洱生茶:95℃(二沸),激茶香;

- 黑茶 / 老茶:100℃(三沸),助陈韵。

- 大型茶会:提前将水烧至 “蟹眼”(90℃)灌入保温瓶,用时加热至 “鱼眼” 即可,避免反复煮沸。

- 水质较硬地区:可先静置自来水 2 小时,让氯气挥发,煮水时加一片柠檬(酸性促进钙镁沉淀)。

-

误区 1:“蒸馏水最纯净,泡茶最佳”

真相:蒸馏水缺乏矿物质,无法激发茶多酚活性,茶汤反而平淡(建议用含矿物质的矿泉水,如农夫山泉 TDS 值 20-30mg/L 最佳)。

-

误区 2:“电热水壶保温功能 = 随时喝熟水”

真相:保温状态下(70-80℃),水中亚硝酸盐仍会缓慢增加,8 小时后可超标 1.5 倍,建议保温不超过 4 小时。

-

误区 3:“老火靓汤营养足,煮茶也该久沸”

真相:汤品熬煮靠长时间释放氨基酸,而茶需短时间激发芳香物质,久沸只会让茶多酚氧化、香气挥发,得不偿失。

从唐代茶釜中的鱼目微响,到现代电水壶的智能控温,人类对 “好水” 的追求从未改变。一杯好茶的诞生,始于对水温的精准把控 —— 它既是古人 “看云识天气” 的经验传承,也是现代人 “分子级” 的科学讲究。下次煮水时,不妨留意壶底气泡的 “生长轨迹”,让每一滴水都成为茶香的最佳载体,这或许就是饮茶人对生活最朴素的仪式感。